| 軸 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00490 | 軸 | 明歴々 大鐵和尚 鵬雲斎書付 | 制作中 |

| 00729 | 軸 | 呉春筆 蜘蛛の巣に散紅葉

【松村呉春】 寛保2年(1742)~文化8年(1811) 四条派の始祖。京都金座年寄役松村匡程の長男。与謝蕪村、円山応挙に学び、蕪村の南画と応挙の写実的描写法を織り交ぜ独自の画法を確立しました。俳句、茶、碁、将棋なども嗜む文化人としても知られています。松村景文は弟にあたります。京都四条東洞院に住まいがあり四条派と言われました。 |  |

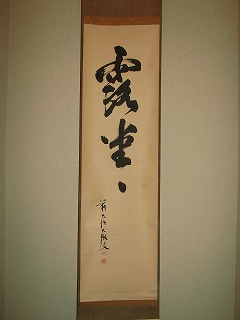

| 01099 | 軸 | 大徹筆一行 露堂々 鵬雲斎書付

《長さ57.8寸(175㎝) 幅9.8寸(29㎝)》

【大徹宗斗】 明和2年(1765)~文政11年(1828) 大徳寺430世 摂津国の人。

裏千家10代認得斎の参禅師として知られる、大徳寺407世大順宗慎の法系を継ぐ人で、自身も千家との関係も深く、茶の湯の好んでいたことが知られています。

【露堂々】 出典:五灯会元 露は、あらわれるの意味。堂々は、かくさないさま。一般には、「真理は、難しく隠れて見えにくいものと思われるが、実は目前に堂々と露になっている」と解釈します。

|  |

| 01107 | 軸 | 鵬雲斎一行 水上青々翠 |  |

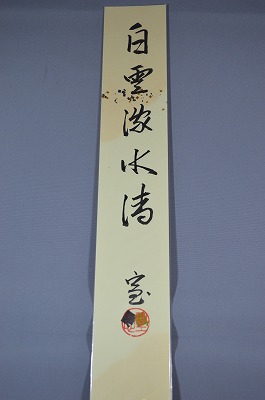

| 01318 | 軸 | 坐忘斎短冊 白雲.. |  |

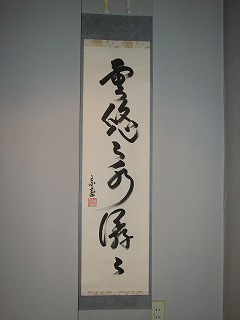

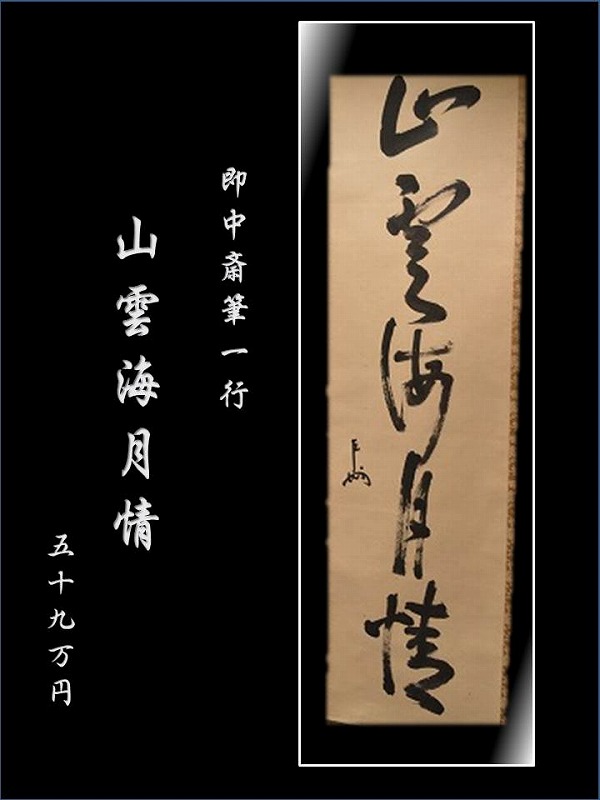

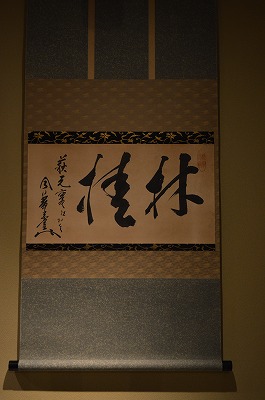

| 02461 | 軸 | 即中斎筆一行 山雲海月情

《長さ179㎝ 幅32.5㎝》

【山雲海月情】 出典は、碧巌録53則。本来は「語盡山雲海月情」となります。山のこと、海のこと、海のこと、月のことなど天地一切のことを語りつくしたという意味になります。

天地一切のこととは、自らの心、思いを包み隠さず洗いざらしにして打ち解けるという意味です。

|  |

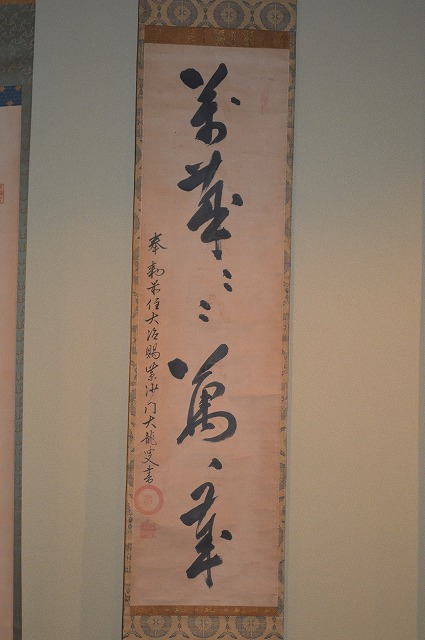

| 02564 | 軸 | 大龍宗丈筆一行 萬歳々萬々歳

《萬歳萬歳萬々歳》 《奉勅前住大徳賜業沙門大龍叟書》 【大瀧宗丈】 元禄5年(1692)~寛延4年(1751) 大徳寺341世 玉林院住職 号簑庵 *茶の湯を好み、如心斎・一燈・不白などの参禅の師として知られる。号の簑庵は玉林院内に大坂の豪商鴻池了瑛(りょうえい)が造えした表千家7世如心斎宗左の好みによる茶室。 |  |

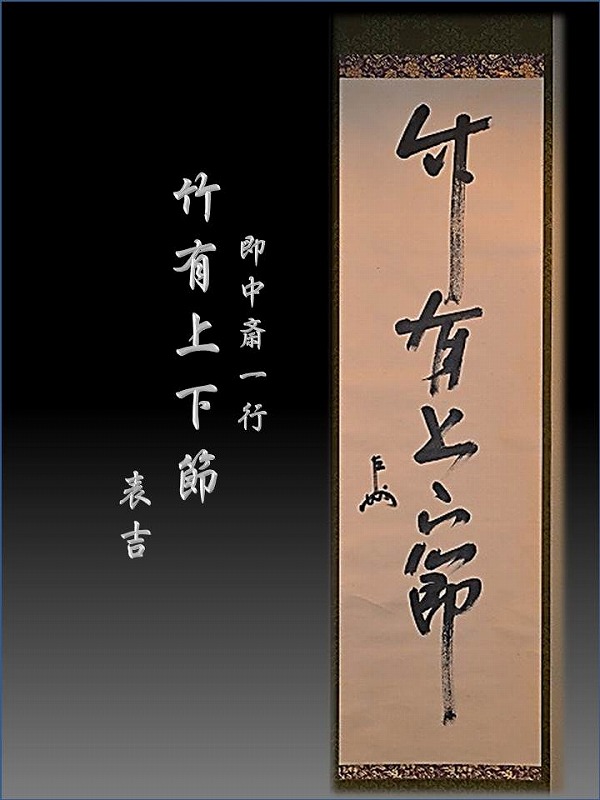

| 02657 | 軸 | 即中斎筆竹有上下節 表具好 軸先一閑 |  |

| 02998 | 軸 | 円能斎筆 横物 休情.. |  |

| 03240 | 軸 | 大順筆一行 明歴々 | 制作中 |

| 03299 | 軸 | 大綱筆横物松風 大亀極 | 制作中 |

| 03388 | 軸 | 金魚の絵 景樹筆 | 制作中 |

| 03400 | 軸 | 奥谷秋石自画賛 黄初平詩

《長さ186㎝ 幅33㎝》

【解説】中国の人「黄初平(こうしょへい)」の伝説を絵にして、自ら賛をしたもの

。黄初平は「列仙伝」などにでてくる仙人。15歳の時羊飼いをしていたところ道士に見込まれ金華山に連れていかれ仙人となり、不老不死となった。訪ねてきた兄に白い石を一万頭の羊に替える伎を見せた。

【奥谷秋石】明治4年(1871)~昭和11年(1936)大阪の人。森寛斎の弟子。茶道を裏千家14代淡々斎に学び、淡々斎は秋石に絵を習った。

| 制作中 |

| その他 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03402 | その他 | 久田好短冊掛 小兵衛 吉兵衛作

《縦2尺1寸1分 横2.96寸》 | 制作中 |

| 軸 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03410 | 軸 | 大綱筆一行 無事是貴人 大玄極

《長さ160㎝ 幅25㎝》

【大綱宗彦】安永元年(1772)~安政7年(1860) 大徳寺第435世、同黄梅院14世。大徳寺南派の法系。文芸に秀で、特に茶道を好む。歴代家元、茶人との交流が深い。「空華室日記」は、亡くなる前日まで書かれており、その中に雅味のある詩二万余首を残している。

| 制作中 |

| 03752 | 軸 | 浩明筆一行 鶴吟千年松 | 制作中 |

| 03773 | 軸 | 蓮月筆白蔵主自画賛

《長さ119㎝ 幅52㎝》《読み》人はかるさが野の原の夕まぐれおのが尾花やそてと見すらむ |  |

| 03816 | 軸 | 蓮月軸 うさぎの歌

《長さ142㎝ 幅27㎝》 | 制作中 |

| 03868 | 軸 | 即中斎筆一行 霜月照清地

《長さ186㎝ 幅34㎝》 |  |

| 03878 | 軸 | 即中斎一行 一花開五葉 春芳堂表具 | 制作中 |

| 03887 | 軸 | 川上閑雪筆 横物 寿

《長さ66㎝ 幅122㎝》 | 制作中 |

| 03918 | 軸 | 川上閑雪筆一行 春水緑波静

《長さ187㎝ 幅33.5㎝》 | 制作中 |

| 03934 | 軸 | 仙樵一行 二由一有一亦

《長さ187㎝ 幅30㎝》

《読み:解釈》二は一に由て有、一も亦守る莫れ

| 制作中 |

| 04221 | 軸 | 浩明筆 横物 梅香動 | 制作中 |

| 04311 | 軸 | 大亀筆一行 深雲古寺鐘

《長さ182㎝ 幅31㎝》 | 制作中 |

| 04407 | 軸 | 淡々斎筆 和親

《長さ114㎝ 幅49㎝》 | 制作中 |

| 04469 | 軸 | 軸 瑞厳筆一行 紅塵..

【解説】 瑞頑宗碩(1875~1965)=大徳寺503世(9代管長) | 制作中 |

| 04500 | 軸 | 軸 瑞厳筆一行 採菊東籬下 | 制作中 |

| 04527 | 軸 | 瑞厳筆一行 珍瀧無背面 | 制作中 |

| 04535 | 軸 | 瑞厳筆 夢 | 制作中 |

| 04567 | 軸 | 宗完筆一行 端午令節玉蒲香 | 制作中 |

| 花入 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01500 | 花入 | 竹尺八花入銘徒能毛し(たのもし 吸江斉作 |  |

| 03921 | 花入 | 竹尺八花入 大亀書付 八千代 | 制作中 |

| 04265 | 花入 | 鯉耳花入 慶入作

【解説】

≪慶入≫ 文化14年(1817)~明治35年(1902) 丹波桑山郡千歳村国分庄の造酒屋小川家の3男。旦入の娘婿。 弘化2年11代吉右衛門襲名。明治4年隠居。 諱善貫

◆薄端の花入れは、唐物古銅に多く見られます。楽焼では、3代道入の作品が有名です。楽では、最初かもしれません。一説では、宗旦の好みともいわれています。

|  |

| 04336 | 花入 | 唐銅龍耳細花入 |  |

| 香合 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00079 | 香合 | 染付写ハハ鳥香合 即全

【ハハ鳥香合】型物香合番付西方前頭二枚目に記載されている、染付香合です。ハハ鳥とは、ムクドリ科に属するハッカチョウ(八哥鳥)ともいわれています。中国景徳鎮窯にて明末から清朝にかけて作られたものです。 | .jpg) |

| 01017 | 香合 | 志野香合 芳右エ門

【解説】 宝珠形又は、傘形の香合です。白の長石釉と火色のコントラストがすばらしく、桃山の志野を思わせます。作者の加藤芳右衛門は、美濃における茶陶作家の第一人者です。晩年は、桃山時代の志野、黄瀬戸、織部の研究と再現に没頭していました。【加藤芳右衛門】1932年 - 2009年 岐阜県の無形文化財保持者、加藤十右衛門の長男。号十鳳。八坂窯継承者 |  |

| 01430 | 香合 | 琵琶香合 正全造 惺斎書付 |  |

| 01562 | 香合 | 吸江斉好 菊置上香合 印章拝領記念

紀州徳川家10代藩主治宝は、

隠居後和歌山西郊に造営した

別邸西浜御殿内偕楽園にて、

文政10年に楽旦入、保全、

仁阿弥道八らを招き

御庭焼(偕楽園焼)を行った折、

保全に対し「河濱支流」の金印と

「永楽」の銀印を与えました。

保全は、その印章披露のため

翌年この香合を200個制作し、

知人に配りました。

蓋裏に「河濱支流」

底に「永楽」の印を押しました。

吸江斎が好みとして朱書を蓋裏にしています。

・永楽保全 (1795-1854)

・吸江斎(1818-1860)

・江戸時代後期

・陶磁器

・径6.8cm 高さ3.3cm | .jpg) |

| 02685 | 香合 | 了々斎好 踊桐香合 了々斎書付 | 制作中 |

| 02872 | 香合 | 青貝唐松香合 |  |

| 02961 | 香合 | 了々斎好踊切香合 了々斉 |  |

| 03078 | 香合 | 青貝虫香合 |  |

| 03331 | 香合 | 唐物青貝梅竹香合

《径2.4寸 高さ1.0寸》 | 制作中 |

| 03732 | 香合 | 錆塗蔦蒔絵丸香合 近左作 | 制作中 |

| 03782 | 香合 | 俵ねずみ香合 | 制作中 |

| 03870 | 香合 | 狸香合 神岡文山作

《径1.55寸 高さ1.75寸》 | 制作中 |

| 04006 | 香合 | 鈴虫蒔絵丸香合 時代 | 制作中 |

| 04042 | 香合 | かつお香合

《横4.65寸 縦1.55寸 高さ1.35寸》 | 制作中 |

| 04254 | 香合 | 林英仁作 黄瀬戸香合 堀内書付 | 制作中 |

| 04290 | 香合 | 膳所焼色絵角香合 即中斎書付

No04290 膳所焼色絵角香合 即中斎書付膳所焼 遠州七窯として知られる。遠州の弟子「石川忠総」がこの地の城主になった後、遠州好みの茶入れなどを焼いている。その後、城主が替わった後も継続し、幕末まであったようであります。しばらくの中断後、岩崎健三が伊東陶山の指導を受け再興している。その後、新定に受け継がれる。 | 制作中 |

| 04325 | 香合 | 雉香合 芳丘作 | 制作中 |

| 04458 | 香合 | 三浦竹軒 仁清意於多福香合 | 制作中 |

| 04497 | 香合 | 乙御前香合 ?平作 | 制作中 |

| 04528 | 香合 | 宗旦好写カメの香合 不見斉 | 制作中 |

| 04558 | 香合 | 又妙斎在判兜巾香合円能斎書付 | 制作中 |

| 04559 | 香合 | 楽宗入作うさぎ香合卆啄斉書付 | 制作中 |

| 04560 | 香合 | 玄々斎手造伝来一入作写俵香合 | 制作中 |

| 04587 | 香合 | 鎌倉彫香合 博古堂後藤作 | 制作中 |

| 釜 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00015 | 釜 | 了々斎好 姥口刷毛目釜 了保 了々斎

啐啄斎好み鉄道安風炉に合わせて

了々斎が好んだ釜。

表千家に伝わる物の箱書きには、

了々斎により

「文化八末年閏二月中二ノ九

佐兵衛初テ作不審庵へ寄附之」とあります

文化8年は、了々斎が家元を襲名した

3年後で、37歳のときにあたります。

【奥平佐兵衛】 ~嘉永5年(1852)

大西家9代淨元の次男にあたります

大西家8代淨本が早世したため、

大西家7代浄玄の門人で

信濃国飯田奥平善四郎の子

巳之助が大西家に養子に入り

9代淨元となります。

その後淨元の子二人の内、

長男は10代淨雪として大西家を継ぎ、

次男が奥平性を名乗り

奥平家初代となりました。

通称佐兵衛、号了保。

なお、大西淨元も佐兵衛を

名乗っていましたので、

こちらを佐兵衛淨元、

奥平を佐兵衛了保などと言います。

兄の大西家10代淨雪と共に、

近世の名人といわれ

多くの作品を残しています。

・径24cm 高15.8㎝ |  |

| 00619 | 釜 | 梔子環付筒釜 大西淨久作

【解説】大西浄久作 のんどり釜。「のんどり」とは、方言で「のんびり」の事を指すそうです。撫肩で優しい感じがします。鐶付は、梔子の実です。作者の大西浄久は、京都大西家2代、名工として知られる「浄清」の弟で、やはり名工として名を馳せています。小堀遠州の釜師であり、綺麗な肌が特徴です。 |  |

| 02063 | 釜 | 博多芦屋平丸釜 風炉 垤志極

【脇芦屋】

中国漢の時代釜は「フ」といわれ、

物を煮るためのものでした。

その中で湯を沸かすものを

「鍑」(フク)と称していました。

日本に伝わり、

江戸時代の始めころまでは、

鑵子(カンス)と呼ばれていました。

釜の日本への伝来は、

中国と新羅からで中国からのものは、

主に西、代表的には筑前芦屋

新羅系統は東、代表的には

天命と言われます。

その後茶の湯の隆盛などに伴い、

芦屋 天命などを中心に

釜が作られますが、

その後諸事情による芦屋の衰退により、

芦屋の工人が全国に流れます。

また、天命も授受に生産を

減少させていきます。

代わりに重要が多い京都などに

その生産拠点が移っていきます。

一方流れた芦屋の工人は全国各所で

制作に携わります。

「越前」「伊勢」「播磨」

「博多」「石見」「肥前」

「伊予」「河内」として分類し、

通称「脇芦屋」と呼んでいます。

【博多芦屋】

芦屋より移住した職人が中心に

制作に関与しています。

黒田長政が博多に封じられたとき

築城また武器鋳造のため

芦屋より呼び寄せたことが大きく

影響しているようです。

材質は、従来の和銑と違い

南蛮鉄が中心です

溶解温度もやや低く、成分上柔らかく

加工が容易なのが特徴です。

|  |

| 02716 | 釜 | 少庵好 巴霰釜 庄兵衛作

少庵好みは切掛の霰平釜で

鬼面鐶付、古天明釜の底と蓋を

作りなおしたもので、掻立鐶の共蓋に

巴紋を鋳出してあります。

『大西家釜形図』に

「少庵好 霰巴釜 本家鴻池善右衛門

に有。古天猫作を以造り直し、

底井蓋少庵好之、外箱に天明と有之、

内箱宗旦書付利休所持と有り」

とあります。

・初代庄兵衛

江戸時代中期の釜師

芦屋釜を写しが巧みで、肌は中荒肌が多く

焼抜はあまり見当たらないといいます

共箱もありますが、箱書きには

「釜師庄兵衛」とあるのみといいます |  |

| 03336 | 釜 | 古天明透木釜 大西極

囲炉裏を茶室に取込んだ侘茶創設のころの釜は、日常雑器を転用しているものが多く、「平釜」「手取釜」「丸釜」の3種と言われている。この釜は、典型的な「平釜」であり、日用の釜であったことが想像される。【天明釜】 下野の国佐野にて制作された釜。多くは、素紋、鐶付も遠山などの簡素なものが主流。 侘茶の創成期に好まれ、利休所持と伝えられる釜にもいくつか存在する。 |  |

| 03498 | 釜 | 鵬雲斎好桐紋筒釜 3代与斎作 鵬雲斎書付

《径5.65寸 高さ7.5寸》【解説】 昭和47年の鵬雲斎宗匠お好み。風炉用。肌は石目。正面に花を付けた桐が2ケ、裏には桐1ケが鋳出されている。鐶付は鳳凰。蓋の摘みは、独楽に透かしの扇。座は七宝。【3代角谷與斉】 昭和13年生まれ。2代與斉の長男。昭和54年3代與斉襲名。人間国宝角谷一圭は叔父にあたる。 | 制作中 |

| 04232 | 釜 | 尻張釡 莎村作 | 制作中 |

| 04233 | 釜 | 美之助真形釜 | 制作中 |

| 04496 | 釜 | 真形釜 慶長時代

真形釜の形や鐶付の位置から

筑前芦屋の流れを汲む「脇芦屋」

であると思われます。

長野姪志氏も石見芦屋の

様だと書いています。

また、雅味があるとも書いていて、

侘茶の風情を感じます。

・径8.55寸 高さ5.85寸 口径4.4寸 | 制作中 |

| 棚 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 02861 | 棚 | 松の木摺漆丸卓 小兵衛 即中斎作 |  |

| 03548 | 棚 | 卆啄斉好松の木長板 宗哲作 | 制作中 |

| 04126 | 棚 | 桐小卓 宗完書付 | 制作中 |

| 水指 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00013 | 水指 | 桃山時代 古伊賀水指

意識的に始まった茶陶としての伊賀焼の歴史は、天正12年古田織部の弟子でもあった筒井定次が国主になり世にいう「筒井伊賀」に始まります。その後、藤堂高虎・高次親子が寛永年間(1624~1644)に再興し、俗に「藤堂伊賀」と呼ばれています。その前後に小堀遠州が独自の感性にて新次郎という陶工に焼かせて物を「遠州伊賀」とよびます。伊賀焼の全盛期は桃山末期から江戸初期のわずか50年前後でこの作品もこの頃の物です。自然の流れるビ-ドロ釉は意図してできたものでない力強さがあり、長石の混ざった白土による焦げのある焼けは正に茶人好みです。 |  |

| 00057 | 水指 | 高取焼菱形水指 亀井味楽 即中斎 |  |

| 01876 | 水指 | 備前種壺水指 江戸初期 |  |

| 02602 | 水指 | 江岑好朱手桶 近左作 |  |

| 03242 | 水指 | 常滑焼平水指惺斎書付

【道具名】 常滑焼平水指 惺斎書付

銘矢橋帰帆(近江八景の内) 塗蓋惺斎好

【作者】 常滑焼 塗蓋10代中村宗哲作

【時代】 明治~大正時代

【説明】 常滑焼の平水指に惺斎が筋目のある

一枚蓋を好みとして当時の宗哲に

作らせています。

《常滑焼》

愛知県常滑市を産とする焼物

起源は不明

平安・鎌倉時代に盛んに量産されている

桃山時代常滑城主水野監物が利休などに紹介し、

茶会記に散見する

初期は、備前、丹波のような素焼きが中心

江戸期文化年間頃より施釉など種々のものを行う

明治に入り朱泥急須なども焼くようになる。

《10代中村宗哲》

文久2年(1862)~大正15年(1926)

8代宗哲4女

9代宗哲妻

50歳の時夫9代宗哲を亡くし惺斎の勧めにより

尼塗として家業を継ぐ

《矢橋帰帆》

現在の滋賀県草津市矢橋町

|  |

| 03917 | 水指 | 赤水指15代楽吉左ェ門作 鵬雲斎書付 | 制作中 |

| 04305 | 水指 | 染付芋頭水指 永寿作

《径5.88寸 高さ5.73寸》 | 制作中 |

| 04308 | 水指 | 染付桜川水指 膳所焼 | 制作中 |

| 04314 | 水指 | 浅黄交趾末広水指 即全造 即中斎書付

荒磯の文様は名物裂「荒磯緞子」から

転用したものでしょうか?

交趾の色も様々で黄、紫、青などさまざまです。

永楽11代保全が荒磯模様を水指にしたのが

始まりと思われます。

以後永楽歴代が自分なりの形や色にて

製作しています。

末廣形は珍しいです |  |

| 04324 | 水指 | 染付末広小水指 景雲作 | 制作中 |

| 04532 | 水指 | 膳所焼千綱手付水指 | 制作中 |

| 04550 | 水指 | 高取写瓢形水指 | 制作中 |

| 茶入 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00091 | 茶入 | 鴻池家伝来 源十郎茶入 荒木宗充 鴻池家伝

【解説】大阪の豪商鴻池家の所蔵であった瀬戸源十郎の茶入です。 源十郎という名前は、いくつか出てきますが、この茶入れ作者の源十郎は、美濃国大萱窯の開祖「加藤源十郎」のことと思います。その端正な形が特徴ですが、一説には、小堀遠州の影響があるとも言われます。大阪の豪商「鴻池家」に伝来したもので、当時鴻池家の蔵番である、「荒木宗充」の書付があります。また、遠州流家元小堀宗慶宗匠が、外箱蓋裏に書付をしております。 |  |

| 02197 | 茶入 | 古八志路焼茶入 |  |

| 03635 | 茶入 | 瀬戸広口茶入 | 制作中 |

| 03889 | 茶入 | 織部瓢形茶入 即中斎書付 翁 |  |

| 04546 | 茶入 | 楽斎作信楽焼茶入 | 制作中 |

| 04561 | 茶入 | 膳所焼茶入 | 制作中 |

| 04580 | 茶入 | 古瀬戸肩衝茶入 銘 音羽 | 制作中 |

| 棗 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00074 | 棗 | 了々斉好春野棗 利休好秋草棗一双 10代宗

《径2.52寸 高さ2.48寸》2個共【解説】利休所持秋野蒔絵棗と了々斎好春の野棗の組合せです。秋野棗は、利休の所持した蒔絵の棗の中で最も有名なものです。蒔絵の技法は、平蒔絵で最も簡素なものです。春野棗は、了々斎が秋野棗に対して好んだものです。この時も、秋野棗と一双にして作られたようです。了々斎は、この一双の棗を作り置きにて没したそうで、本歌の箱書きは次代の吸江斎となっています。この作品は、本歌とおりに写しており、大きさも同じです。10代宗哲の作となります。 |  |

| 00114 | 棗 | つぼつぼ棗 黒小棗 宗哲作 如心斉

利休形黒小棗と如心斎好みツボツボ蒔絵大棗の組合せとなっています。黒小棗は、3代宗哲の作となっており、共に如心斎の花押が蓋裏に朱書されています。特にツボツボ蒔絵大棗は、「ワン判」という珍しい花押が書かれています。【ツボツボ】 ツボツボは千家の替え紋として宗旦が取り上げたものと言われています。伏見稲荷の小さな入れ物がその元だそうです。子供たちのおもちゃとも、新築や席披きなどの物事の始めのお清めとして売られていたものとも言われており詳細は不明です。 |  |

| 01414 | 棗 | 鵬雲斎好鳳凰竹大棗 正玄作 鵬雲斎書付 |  |

| 01838 | 棗 | 鵬雲斎好老松蒔絵竹平棗 正玄 鵬雲斎書付 |  |

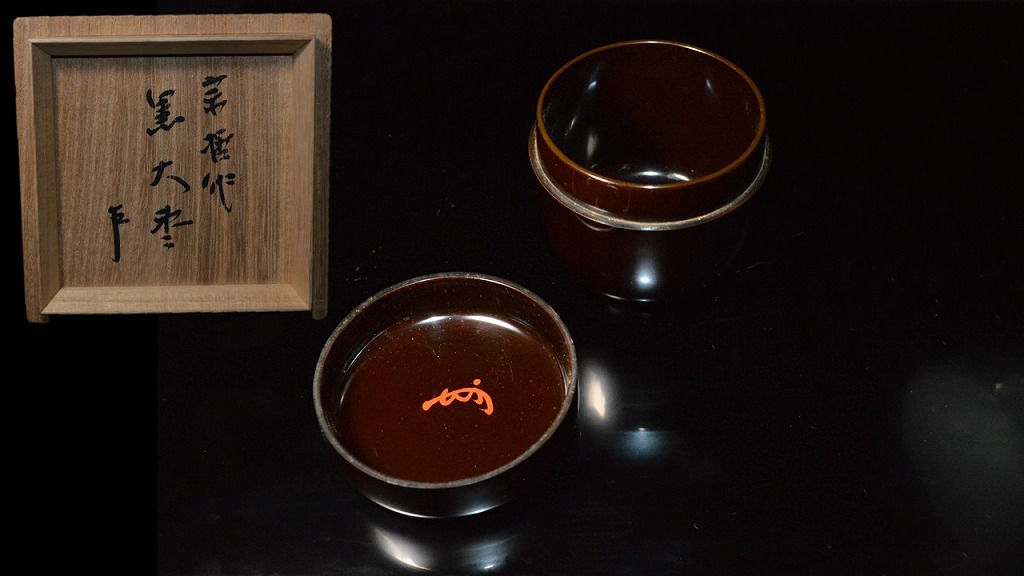

| 02521 | 棗 | 黒大棗8代宗哲 即中斎 |  |

| 02924 | 棗 | 好秋草棗玉栄作鵬雲斎書付 |  |

| 03681 | 棗 | 一閑張黒中棗 即中斉 一閑作 |  |

| 04093 | 棗 | 時代秋草棗 | 制作中 |

| 04288 | 棗 | 妹塗ロクロ目内松葉大棗 近左作

《径2.43寸 高さ2.43寸》 | 制作中 |

| 04289 | 棗 | 利休形菊蒔絵大棗 近左作 | 制作中 |

| 04549 | 棗 | 堀ノ内好黒平棗 | 制作中 |

| 04586 | 棗 | 花寄せ蒔絵平棗 豊平翠香作 | 制作中 |

| 茶器 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04041 | 茶器 | 籠地茶器

《径2.40寸 高さ2.32寸》 | 制作中 |

| 茶碗 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01373 | 茶碗 | 黒茶碗 仁阿弥道八作 |  |

| 01764 | 茶碗 | 唐津茶碗 時代 |  |

| 02594 | 茶碗 | 赤黒一双茶碗 了入作了々斉書付 鶴亀 |  |

| 03394 | 茶碗 | 玉水焼 黒茶碗 一元作 共箱 |  |

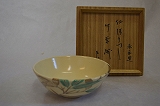

| 03545 | 茶碗 | 刷毛目茶碗 妙全作 淡々斎書付

【解説】

≪妙全≫ 嘉永5年(1852)~昭和2年(1927)

永楽家14代得全(嘉永6年(1853)~明治42年(1909))の妻。得全が57歳にて死去後、永楽家の仕事を受け継ぎます。大正3年(1914)三井高棟(タカミネ)より妙全の軸を頂いております。箱書には、得全の使用した印を用い、併せて小柴庵三井高保(タカヤス)より頂戴した「悠」の朱印を押しています。

≪永楽家の高麗茶碗写し≫

古より京焼にて高麗茶碗の写しの作ることは、行われていたようです。永楽家11代保全は、特に高麗写しを得意としており、多くの作品を残しています。妙全の写した高麗茶碗は、数は多くないようですが、女性らしい優しい、そして京焼らしい少し雅な印象を受ける作品が特徴です。

|  |

| 03658 | 茶碗 | 大樋焼飴釉茶碗 9代長左衛門 | 制作中 |

| 03670 | 茶碗 | 杉田祥平作 八ツ橋茶碗 | 制作中 |

| 03712 | 茶碗 | 萩茶碗 兼田三左ェ門 | 制作中 |

| 03915 | 茶碗 | 黒茶碗旦入作当代極 鵬雲斎書付

《径3.63寸 高さ2.53寸》 | 制作中 |

| 03916 | 茶碗 | 黒茶碗 吉向十三軒作 鵬雲斎書付 | 制作中 |

| 03978 | 茶碗 | 仁清写杜鵑画茶碗 祥平作 | 制作中 |

| 03984 | 茶碗 | 大樋焼飴茶碗淡々斎書付9代長左衛門春霞 | 制作中 |

| 04011 | 茶碗 | 仁清写竹の絵茶碗即全作即中斎書付 |  |

| 04121 | 茶碗 | 御本雲鶴手茶碗 | 制作中 |

| 04185 | 茶碗 | 唐津小服茶碗 重利作

《径3.77寸 高さ2.04寸》 | 制作中 |

| 04299 | 茶碗 | 秋草の絵茶碗 眠平作 | 制作中 |

| 04309 | 茶碗 | 朝日焼茶碗 而妙斎書付 庵の友

《径4.15寸 高さ2.60寸》 | 制作中 |

| 04367 | 茶碗 | 黒茶碗 | 制作中 |

| 04370 | 茶碗 | 仁清写日出鶴茶碗 妙全造 惺斎書付

04370仁清写日の出鶴茶碗 妙全造 惺斎書付妙全 喜永5年(1852)~昭和2年(1927) 14代得全妻 名悠 号妙全(大正3年三井高棟より) |  |

| 04401 | 茶碗 | 神奈川焼蓮華茶碗 良斉作 即中斎 | 制作中 |

| 04485 | 茶碗 | 半使茶碗 李朝 |  |

| 04486 | 茶碗 | 三嶋茶碗 李朝 | 制作中 |

| 04501 | 茶碗 | 三嶋茶碗 淡々斎 深山路 | 制作中 |

| 04510 | 茶碗 | 9代大樋黒茶碗 | 制作中 |

| 04526 | 茶碗 | 清水日呂志作彫三島茶碗 | 制作中 |

| 04534 | 茶碗 | 花筏絵茶碗 即全造り

《径3.90寸 高さ2.51寸》 | 制作中 |

| 04556 | 茶碗 | 永楽作神鳩の画茶碗 | 制作中 |

| 04562 | 茶碗 | 久宝作菖蒲の絵茶碗 淡々斎 | 制作中 |

| 04563 | 茶碗 | 即全作 立雛の絵茶碗 | 制作中 |

| 04568 | 茶碗 | 朝日焼刷毛目数茶碗 豊斎 | 制作中 |

| 04570 | 茶碗 | 御本俵形茶碗 堀ノ内宗完書付 | 制作中 |

| 04576 | 茶碗 | 伊羅保茶碗 須田祥豊 | 制作中 |

| 04578 | 茶碗 | 相馬焼茶碗 | 制作中 |

| 茶杓 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00942 | 茶杓 | 桑山可斎作茶杓 高原杓庵極

【解説】 桑山可斎は、千道安に茶の湯を習い、片桐石州に茶の湯を伝授した桑山可仙の孫の当たります。茶の湯は、片桐石州に習い怡渓宗悦とともに有名な「石州三百ヶ条」の注解を行いました。元禄13年(1700)歿、88才。名は貞政・貞寄 筒は同じ石州流茶人で清水道慶です。元禄7年(1694)~延享4年(1747)。石州流清水派別家の清水静井(せいせい)に師事しています。外箱に、高原杓庵が細かく極書をしてあります。 |  |

| 01037 | 茶杓 | 吸江斎茶杓 落葉

【解説】 表千家10代家元吸江斎作茶杓 銘落葉。吸江斎らしい、細身で、櫂先が優しく曲げられているのは、いかにも吸江斎らしい茶杓です。吸江斎は、文政元年(1818)生まれ、万延元年(1860)没、43歳。表千家9代了々斎には、長男与太郎がいましたが、文政6年に亡くなっています。更に、文政8年には、了々斎も51歳で亡くなっており、久田家より吸江斎(幼名達蔵)が、文政9年9歳にて表千家に養子に入り、家督を継ぎます。 |  |

| 01489 | 茶杓 | 茶杓 玄々斉 銘蓬来山 |  |

| 02093 | 茶杓 | 瑞厳作 茶杓 銘・かがり舟 |  |

| 02621 | 茶杓 | 碌々斉作茶杓 銘 老鶴 |  |

| 03084 | 茶杓 | 卆啄斉作茶杓 二百内一太刀 即中斉箱 |  |

| 03438 | 茶杓 | 雪窓作茶杓 花くもり 正玄下削り | 制作中 |

| 03674 | 茶杓 | 瑞厳作茶杓 銘遠山 | 制作中 |

| 03734 | 茶杓 | 雪窓作茶杓 銘千年翠 | 制作中 |

| 03735 | 茶杓 | 即中斎作茶杓 銘松風 |  |

| 03789 | 茶杓 | 瑞厳作 茶杓 銘 千歳 | 制作中 |

| 蓋置 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00322 | 蓋置 | 唐金糸巻蓋置 時代 |  |

| 01314 | 蓋置 | 赤楽一閑人蓋置 旦入

【十代旦入】 寛政7年(1795)~安政元年(1854) 幼名 惣治郎。諱 善愷(よしすえ)。了入の次男。長男惣吉早世のため文化8年(1811)に吉左衛門を襲名。 |  |

| 01341 | 蓋置 | 竹蓋置一双 正玄作 |  |

| 02945 | 蓋置 | 大樋9代飴輪蓋置 |  |

| 02971 | 蓋置 | 竹蓋置 炉 碌々斉在判

《径1.68寸 高さ1.79寸》 |  |

| 03363 | 蓋置 | モール一葉蓋置 浄益作

《径1.84寸 高さ1.78寸》 | 制作中 |

| 03522 | 蓋置 | 鉄わらび蓋置 長野裕作 | 制作中 |

| 03590 | 蓋置 | 井桁鳥居蓋置 長野烈工房 | 制作中 |

| 04236 | 蓋置 | 青華蓋置 竹春作 | 制作中 |

| 04513 | 蓋置 | 九谷焼淡々斎書付永寿作蓋置

《幅1.5寸 高さ1.65寸》 《箱書 九谷焼方圓堂蓋置 今日主》《解説 方円庵主 裏千家業鄭 金澤宗推氏新築記念として九谷焼清々軒初代矢口永寿が四方蓋置を作成し、淡々斎が好んだもの。》【初代矢口永寿】号清々軒 石川県山中町にて明治37年京都より陶工をよび染付や古九谷の作品を模して作陶させた。その作品は、精巧にして見事な模写と称され東京などの数寄者に愛好された。 | 制作中 |

| 04519 | 蓋置 | 乾漆ゆず香合 健智作 | 制作中 |

| 04520 | 蓋置 | 唐銅銀杏蓋置 好彦作 | 制作中 |

| 04521 | 蓋置 | 青竹蓋置 瑞山作 | 制作中 |

| 04575 | 蓋置 | 竹節蓋置 膳所焼 | 制作中 |

| 菓子器 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01442 | 菓子器 | 鉄仙蒔絵喰篭 時代 |  |

| 01627 | 菓子器 | 和全作 呉須赤絵喰篭 |  |

| 01879 | 菓子器 | 青釉饅菓子器 左入(惣吉) |  |

| 02446 | 菓子器 | ギヤマン菓子器 |  |

| 02834 | 菓子器 | 惺斉好青釉木瓜喰篭 弘入作 惺斎書付 |  |

| 03449 | 菓子器 | 呉須絵菓子鉢 青華作 | 制作中 |

| 03723 | 菓子器 | 象彦造 桐蒔絵菓子椀 好宗興 |  |

| 03902 | 菓子器 | 唐津焼手付鉢 時代

《径6.65寸×5.75寸 高さ3.9寸》 | 制作中 |

| 03988 | 菓子器 | 染付小菓子器 初代永寿作 |  |

| 04036 | 菓子器 | 高台寺蒔絵喰籠 柳菴作 即中斎 | 制作中 |

| 04184 | 菓子器 | 色紙入松溜塗銘々皿5客 | 制作中 |

| 04207 | 菓子器 | 即全作青交趾つぼつぼ菓子皿5枚 | 制作中 |

| 04258 | 菓子器 | 翠嵐作 交趾独楽筋喰籠 | 制作中 |

| 04341 | 菓子器 | 草花蒔絵銘々皿(5)砺波宗斉作

No04341 草花蒔絵銘々皿 5客 砺波宗斎作

【 二代 砺波 宗斎 】 となみ そうさい 1918~ 大正7年(1918)石川県金沢市生まれ。昭和21年畠山錦成に師事して日本画を学ぶ。 昭和25年より父・初代砺波宗斎にきゅう漆を、従兄弟である大場松魚に加飾を学ぶ。 昭和36年第8回日本伝統工芸展初入選。昭和59年日本伝統工芸展で日本工芸会会長賞。 日本工芸会正会員。金沢漆芸会会員。

|  |

| 04383 | 菓子器 | 赤絵菓子蒸器 真葛作

04383赤絵菓子蒸器 5代宮川香斎作 |  |

| 04454 | 菓子器 | 色賛り銘々皿5 宗哲工房

《径5.35寸 高さ0.9寸》 | 制作中 |

| 04512 | 菓子器 | 13代惺入作梅形鉢 | 制作中 |

| 04573 | 菓子器 | 金襴手赤絵菓子鉢 永楽和全造 | 制作中 |

| 懐石道具 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04579 | 懐石道具 | 摺漆丸盆 5枚x3 漆專堂 | 制作中 |

| 菓子器 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04581 | 菓子器 | 惺斎好鎌倉彫七宝つなぎ丸喰篭 即 了和作 | 制作中 |

| 04582 | 菓子器 | 黒一閑四方盆 海仙書付 | 制作中 |

| 04583 | 菓子器 | 四方盆 秋草色絵 | 制作中 |

| 懐石道具 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00035 | 懐石道具 | 利休形風炉用飯器 宗哲

【解説】利休形として伝わる飯器です。現在は、流儀によりこれを風炉の茶事で用いています。手がついているので、手飯次ともよんでいます。金製の杓子を合わせるのが一般的です。これも、浄益作の黒味色の杓子が付いています。塗の宗哲は3代となります。 |  |

| 02780 | 懐石道具 | 純銀 貝形杓子 3種 |  |

| 03524 | 懐石道具 | 唐津汲出5客 自然 | 制作中 |

| 03585 | 懐石道具 | 玄々斎好 古曽部焼信玄弁当5客

《径3.97寸 高さ3.83寸》 | 制作中 |

| 03757 | 懐石道具 | 古伊万里染付汲出(5) | 制作中 |

| 04189 | 懐石道具 | 南鐐小匙 浄益作 | 制作中 |

| 04190 | 懐石道具 | 南鐐小すくい匙 | 制作中 |

| 04272 | 懐石道具 | 備前焼片口鉢 |  |

| 04297 | 懐石道具 | 絵唐津片口 三玄窯重利作 | 制作中 |

| 04329 | 懐石道具 | 懐石道具一式(5客揃) | 制作中 |

| 04334 | 懐石道具 | 志野焼 酒次 時代

04334 志野焼 酒次 時代 江戸時代後期の志野焼。火色がとても綺麗です。 |  |

| 04340 | 懐石道具 | 朝日焼 柴舟形向付(5)

No04340 朝日焼 柴舟形向付 5客朝日焼きは、遠州好みの茶器を作る「遠州七釜」として知られるが、慶安年間(1648~1652)頃に一時絶がえている。その後、幕末の文久元年とも慶應年間ともいわれる時代に、松林長兵衛が再興し今日に至っている。この作品は、復興した朝日焼きの初期の作品と考えられる。 |  |

| 04342 | 懐石道具 | 溜塗一閑長盆(大小) 一閑作

溜塗一閑長湯盆大小 飛来一閑作現在は通称として「長盆」といわれ、懐石の椀などを複数個まとめて持ち出すのり便利なものとして使われるが、元来は、懐石の最後に湯桶を持ち出すためのお盆であり、この作品の箱書きも「長湯盆」としてある。 |  |

| 04363 | 懐石道具 | 永楽作 仁清写蓋物 | 制作中 |

| 04371 | 懐石道具 | 如心斉好菱鶴皿5客 長入作 |  |

| 04434 | 懐石道具 | 上り子椀 坪椀 平椀 5客組 8代宗哲

【上り子椀】 利休形といわれている。口が反っているのが特徴。飯椀、汁椀、坪椀、平椀の組になっていることが多い。この内、平椀のみが碁笥底になっている。

【8代宗哲】文政11年(1828)~明治17年(1884) 名:八郎兵衛 号:到斎 大徳寺大綱和尚より学ありとして「聴雨」の号をもらう。精力的に仕事を行うかたわら、俳句などの趣味も多才であった。井伊家「月次茶器」碌々斎好「既望棗」などが有名。

| 制作中 |

| 04525 | 懐石道具 | 松亭作盃10客盃台セット | 制作中 |

| 04555 | 懐石道具 | 一閑溜打合わせ折敷5人前 | 制作中 |

| 04569 | 懐石道具 | 利休形真塗汁次鍋 8代宗哲作

《横8.90寸 縦7.03寸 高さ6.72寸》

茶事に於ける懐石料理にて客の汁を替えますが、

普通1椀つつ水屋に持ち帰り新しい汁を持ち出しますが、

昔は、汁器を持ち出し、各自に取り回しをしてもらうことが多くあったようです。

覚々斎好みの鉄汁器や唐金もありますが、

利休は唐金に黒漆を施したものを好んでいます。 | 制作中 |

| 04572 | 懐石道具 | 覚々斎好 蛤向皿(5) 了入造

覚々斎好なのでおそらく本歌は

左入または長入の作ではないでしょうか。

覚々斎は延宝6年(1678)

久田宗全の子として生まれました。

宗全は表千家5代隋流斎の兄にあたり

久田家の当主として活動をしていました。

隋流斎には跡取りがおらず、

自身の出でもあった久田家より兄宗全の長男覚々斎

(当時 勘太郎)を養子としてむかえています。

覚々斎の時代は茶の湯人口が急激に増えたといわれています。それゆえ好み物という本人が良いと思う形などで茶道具を作ることも多くなっています。

特にこの時代の茶会は、現在でいう茶事のことを指すことが多く、おのずと茶事道具の好物が多くなっています。とりわけ、覚々斎は蓬莱絵煮物椀や向付など多く見られます。

この蛤向付は、楽家9代了入の作であり、楽の印から了入中期(33歳から隠居56歳)の間の物とわかります。

|  |

| 04577 | 懐石道具 | 霰富士形燗鍋 庄兵衛作 大西清右ェ門極 | 制作中 |

| 煙管 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01494 | 煙管 | 煙管 玄々斉 淨益 |  |

| 02612 | 煙管 | 如心斎好筋煙管一双 浄益作

《長さ14.4寸》【中川浄益】 千家職方 金物師 錺師 現在11代にて中断。【11代浄益】 名 吉右衛門 不言浄益 号 紹真 平成20年没 87歳 | 制作中 |

| 煙草盆 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01681 | 煙草盆 | 如心斎好一閑莨盆一双 一閑作 即中斎書付 |  |

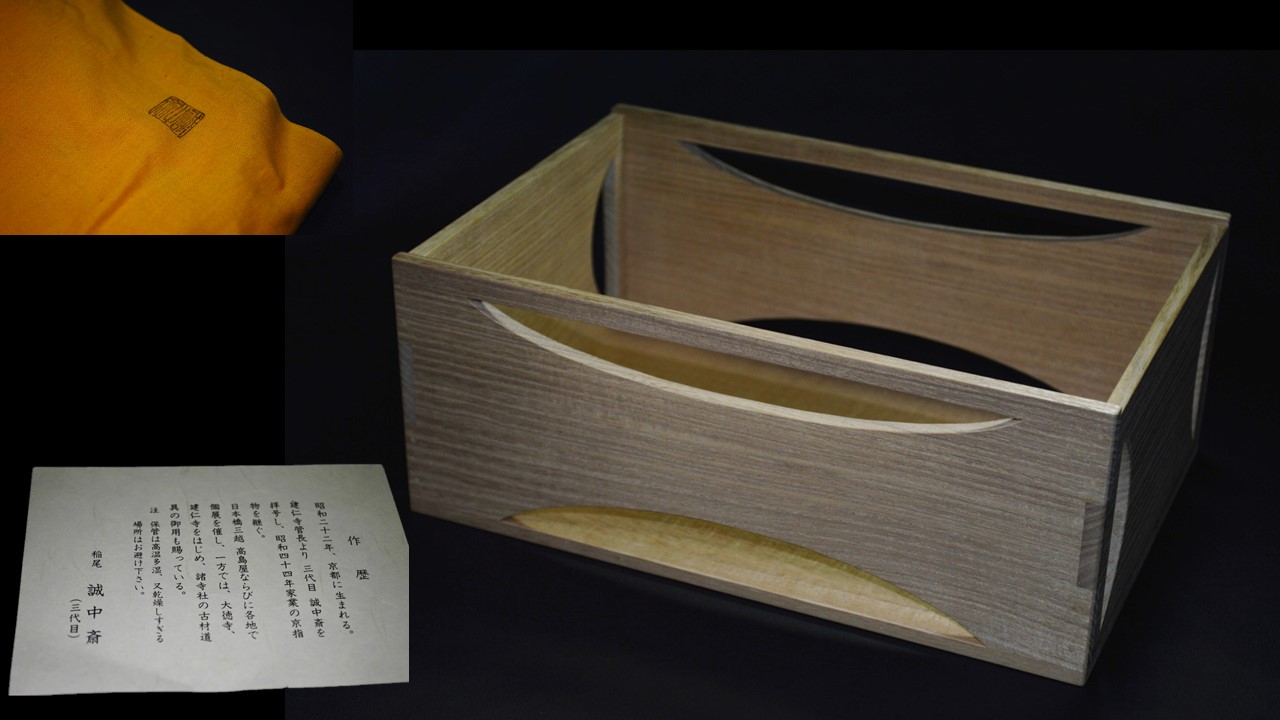

| 02589 | 煙草盆 | 兼中斉好桐櫛形莨盆 誠中作 |  |

| 03224 | 煙草盆 | 兼中斎好 糸巻透木地莨盆 誠中作 |  |

| 04296 | 煙草盆 | 粒足莨盆 近左作

《幅8.55寸 奥行5.5寸 高さ3.6寸》 | 制作中 |

| 04574 | 煙草盆 | 行李蓋莨盆 佑斉 | 制作中 |

| 火入 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04298 | 火入 | 染付山水絵火入 初代竹泉作 | 制作中 |

| 04304 | 火入 | 織部写火入 芳右衛門 | 制作中 |

| 火箸 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01488 | 火箸 | 淡々斎好 飾火箸 銀杏 10代淨益作

《長さ 1尺》【10代中川浄益】 明治13年(1880)~昭和15年(1940) 9代浄益長男 紹心 |  |

| 04316 | 火箸 | 碌々斉好渦頭飾火箸 浄益 |  |

| 皆具 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04465 | 皆具 | 栄治作宝尽し皆具 | 制作中 |

| 04566 | 皆具 | 中村翠嵐作古代黄交趾皆具 | 制作中 |

| 釜釣弦 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04551 | 釜釣弦 | 浄益作利休形釡鎖 | 制作中 |

| 建水 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01304 | 建水 | 波彫唐銅建水 清右衛門 |  |

| 01989 | 建水 | 信楽焼建水 貞光 |  |

| 02549 | 建水 | 碌々斎好海松桶建水 利斎作 |  |

| 02819 | 建水 | 南鐐菊モ−ル建水 浄益 即中斎書付 |  |

| 04487 | 建水 | 砂張建水 | 制作中 |

| 杓立 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00351 | 杓立 | 青筋入杓立 了入作 |  |

| 炭取 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00088 | 炭取 | サザエ炭取 飛来一閑作

【解説】 サザエ籠の銘は、文字とおりサザエを入れる籠から発想されたものと思われます。利休の茶会に招かれた人が手土産としてサザエをかごに入れて持参し、利休は、直ちにその籠を炭取として使用したという伝説があります。宗旦以下、千家歴代の家元が海辺の籠を好みとしています。この籠も、表千家6代覚々斎が好んだものです。千家職方「飛来一閑」の作となります。 |  |

| 00211 | 炭取 | 淡々斎好 蛍籠炭取 | 制作中 |

| 00675 | 炭取 | 了々斉好煤竹炭取 一閑作 | 制作中 |

| 01448 | 炭取 | 時代煤竹炭取 |  |

| 01773 | 炭取 | 淡々斉蛍炭斗 淡々斉書付 岩木秀斎

01773淡々斎好螢籠炭取 三代岩木秀斎作 淡々斎書付 *円能斎好螢籠炭取をもとに再好されたもの。三代 岩木秀斎(裕軒)明治四十三年生まれ。指物師初代岩木裕軒の三男父、兄・二代佑軒に師事。淡々斎より秀斎の号を授けられる。 |  |

| 03740 | 炭取 | 時代ダルマ形炭斗

《径8.88寸 高さ3.83寸》 | 制作中 |

| 03875 | 炭取 | 了々斉好油竹炭斗一閑作即中斎書付

【解説】

■ 利休形油竹炭取を基本に表千家9代了々斎が好み作ったものです。現在は、利休形を炉用にこれを風炉用として用いています。利休形を少しこぶりにしたもので、編み方が多少異なります。飛来一閑が作っています。

表千家13代即中斎の書付。

|  |

| 鉄瓶 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00204 | 鉄瓶 | 平丸筋入鉄瓶 正一 | 制作中 |

| 敷瓦 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00017 | 敷瓦 | 惺斎好 青楽敷瓦 惺入作 | 制作中 |

| 風炉 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03398 | 風炉 | 黒眉土風炉 寄神宗白作 | 制作中 |

| 風炉先屏風 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01170 | 風炉先屏風 | 鵬雲斎好瑞鳳腰風炉先 奥村作 鵬雲斎書付

《高さ72.2㎝》

昭和40年鵬雲斎のお好み。浅黄地の鳥の子に金砂子の雲、金彩の鳳凰を描いている。11代奥村吉兵衛作。

| 制作中 |

| 03049 | 風炉先屏風 | 黒真塗七宝透風炉先屏風 即中斎書付 | 制作中 |

| 03589 | 風炉先屏風 | 利休梅縁布風炉先屏風 海仙書付 | 制作中 |

| 04488 | 風炉先屏風 | 鵬雲斎好桑菊桐風炉先 光春作 | 制作中 |

| 炉縁 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 00110 | 炉縁 | 栗木地 小兵衛 鵬雲斎

【解説】 京都指物師5代一瀬小兵衛作栗木地の炉縁です。

【一瀬小兵衛】 一瀬家は、千家職方駒沢家の別家として代々続く家です。当代にて6代を数えます。この作品の5代小兵衛は、昭和6年の生まれです。昭和56年に襲名をしております。

|  |

| 04217 | 炉縁 | 近左作真塗炉縁 即中斎

【四代 川端近左】 明治24年(1891)〜昭和50年(1975)3代の兄、対吉の三男。12歳の時に三代との養子縁組を決め、3代に師事。22歳で4代近左を襲名。 | 制作中 |

| 04287 | 炉縁 | 青海波壺々蒔絵掻合塗炉縁 近左作

《幅1.4寸 高さ2.15寸》 | 制作中 |

| 莨入 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 02625 | 莨入 | 独楽煙草入 近左作 | 制作中 |

| その他 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 01301 | その他 | 鵬雲斎好 掻き合せ大板 宗哲 鵬雲斎書付

《縦1.4寸(44㎝) 横1.19寸(36.2㎝)》

【解説】 鵬雲斎宗匠好み掻合塗の大板です。現在大板は1.4寸四方の物を指すことが一般ですが、昔の寸法録などには、大の長板を半分にしたものを別名半板として載せているものを見ます。この大板は、その昔呼んでいた大板の寸法になっているように思います。

【11代宗哲】 明治32年(1899)~平成5年(1993) 号 元斎。9代宗哲の次男として生まれ、12歳で父9代と死別します。16歳で千家に出勤し、大正14年先代の印を用いて政策を初めました。俳句や書画を好み、昭和60年87歳の折に12代弘子氏に後を託し隠居しました。

|  |

| その他 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 02599 | その他 | 南蛮鉄梅象眼火道具一式 浄益 即中斎 |  |

| 03042 | その他 | 利休形腰黒やかん(小) 浄益

【道具名】 利休形腰黒薬缶(小)

【寸法】 《横5.82寸 縦5.04寸 高さ7.03寸》

【作者】 11代 中川浄益

【時代】 平成

【説明】 従来の伝来する利休形腰黒薬缶を小振りにしたものです。

《腰黒薬缶》

素銅で造られた薬缶です。

利休所持として伝来しています

火にかけることにより底から腰までが焦げており腰黒と銘々されたと思います。

茶の湯では、水次として使われています。

《中川浄益》

千家職方

初代は越後高田の人。

利休の指導にて北野大茶会に用いた薬缶を制作

11代以後の後継者は現在不在

| 制作中 |

| 軸 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03082 | 軸 | 短冊 鷲尾隆康筆 河中島

《長さ147㎝ 幅26㎝》

《読み》川千鳥 かわちどりなににこころを川しまのなみのよるよるただすなくらん

【鷲尾隆康】室町時代の公卿・歌人。正二位権中納言。天文2年(1533)歿、49才。日記『二水記』が有名。

| 制作中 |

| その他 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03258 | その他 | 交趾写竹茶巾筒 即全造 |  |

| 03475 | その他 | 遠州好鉄残月釡釣 | 制作中 |

| 03536 | その他 | 板文庫すずりセット | 制作中 |

| 軸 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03560 | 軸 | 即中斎筆 扇子賛 東天紅 扇子掛添

《縦31㎝》 | 制作中 |

| 03967 | 軸 | 飾り扇子 久田宗匠 |  |

| 軸 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 03998 | 軸 | 雪窓色紙 |  |

| その他 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04019 | その他 | 香箸灰押9代浄益作 |  |

| 04115 | その他 | 7代浄益作利休形花鎖 | 制作中 |

| 04120 | その他 | 扇子掛惺斎好竹扇子掛 | 制作中 |

| 04163 | その他 | 永楽得全作小角皿(2) | 制作中 |

| 04208 | その他 | 吸江斎好桐扇子掛 利斎 浄益

《縦8.34寸 横3.13寸》 | 制作中 |

| 04269 | その他 | 11代宗哲作 桜の木敷板 |  |

| その他 |

| ID |

部門 |

道具名 |

写真 |

| 04405 | その他 | 11代飛来一閑作扇掛 | 制作中 |

| 04416 | その他 | 了々斉好桐掻合長板 惺斎書付 | 制作中 |

| 04421 | その他 | 初代和田桐山作 万歴赤絵鉢 | 制作中 |

| 04531 | その他 | 一閑作茶通箱宗旦好 | 制作中 |

お問合せ : さがみや 電話

042-722-3334 mail

info@sagami-ya.com |